寻访老军垦,传承兵团情 | 十六团西部计划志愿者寻访老军垦——高圣诗老人的人生传记

“因为国家需要,我就来了,我没啥文化,只晓得干活,听党的总没错。”高圣诗老奶奶说道。深秋的早晨,寒露初上,秋色宜人,青黄相间的胡杨,天高云淡的南疆,描绘出一副完美的深秋美景。一群带着满心敬意与炽热好奇心的西部计划志愿者们,驱车前往老军垦战士高圣诗奶奶家。她们将为我们再次开启那段用青春、热血、无私、无悔、坚守、担当绘就的峥嵘兵团岁月情。

齐鲁青年:用青春热血奔赴祖国边陲

时间定格在1954年,那时的高圣诗26岁,风华正茂,青春靓丽,只因一句“党要建设新疆”,她便义无反顾的踏上了奔赴新疆,远赴西部的火车,带着梦想、期待、忐忑,一路向西。这一走,就是七十一载,这一留,就是一辈子。

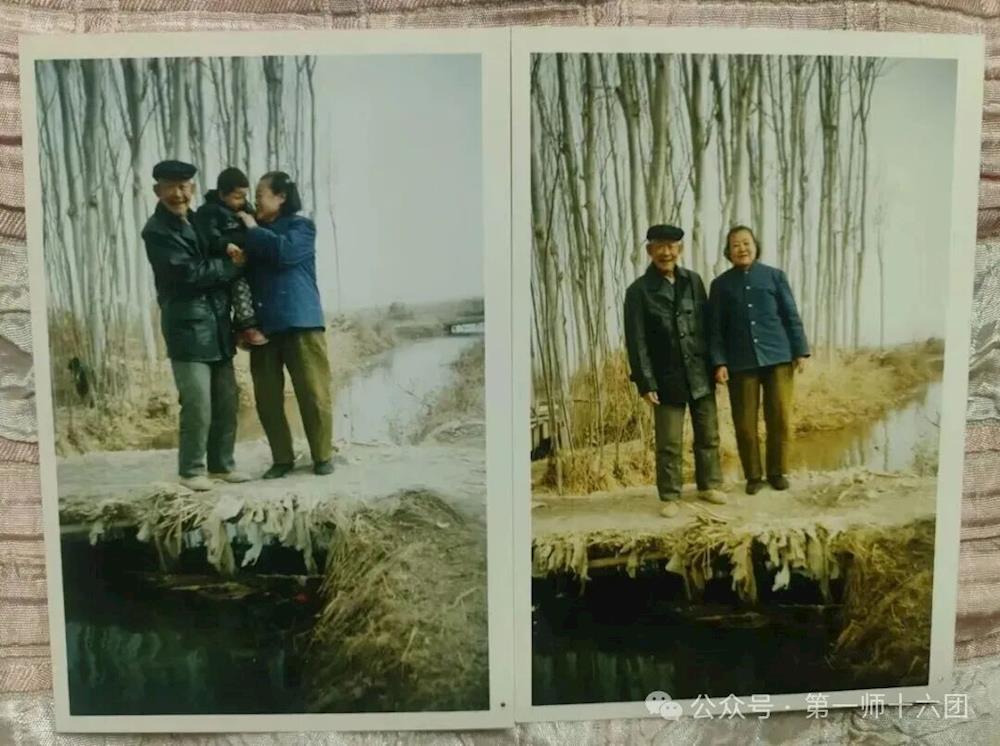

高圣诗奶奶与家人在家门前合影当我们轻轻敲开高圣诗奶奶家门的那一刻,一位精神灼烁,面带笑容,和蔼可亲的老奶奶形象印入我们每一个人的眼中。看着身穿志愿红的西部计划志愿者,高奶奶拉着我们的手,热情的说到“坐,坐,大家都坐下嘛”,一下拉进了彼此间的距离。追忆往昔,高奶奶眼里闪烁着温暖的光芒,反复说到:“我没啥文化,只晓得干活,听党的总没错。”这句平凡而又伟大的话,既是对党的承诺,也是对自己的承诺,她用一生践行着这句承诺。

戈壁垦荒:用无私无悔奉献青春岁月

比起漫天的黄沙,坎土曼挖进地里后手麻的感觉更加让人安心和踏实;比起呼啸的沙暴,大漠的荒芜更加让人无措与寂寥。在高奶奶的讲述中,那段艰苦卓绝,充满酸甜苦辣的日子,犹如昨日再现,从记忆深处呈现在我们面前。一些感人的瞬间或许早已经记不清了,但和战友们住地窝子,喝苦咸水,挥坎土曼,吃苞谷馍,挺进戈壁大漠,变荒漠为良田的垦荒岁月萦绕心间,难以忘却。

她总说“大家都苦,那有啥呀”,所以奖状挂满了墙,已经不知道为何而得的了。在访谈中,高奶奶有一件事记得特别清楚,有一天黄沙漫天飞舞,她和战友走着走着就迷失在了大漠中,已经记不得怎么走出去的了,只记得最后一点力气用在了和战友拥抱哭泣,她们活下来了,也许期间的无助、惶恐、绝望只有她们自己知道,劫后余生,她们没有退缩,依然战天斗地,拓荒垦荒,用一锹,一犁,一双布满双茧的手耕耘着祖国的边疆。

基层团场:用坚守担当践行党员本色

穿过历史的长河,时间追溯到1958年8月,高奶奶来到野麻场一队(十六团前身)工作,“当时的生活苦啊,是真的辛苦……”,高奶奶在交谈中多次重复这句话,说到动情之处,老人泣不成声。也许,那是我们这代人无法体会的重量,是他们要用一生去追寻的记忆。当被问及苦的时候,是否有想过回家?是什么力量支撑她扎根边疆时,高奶奶只是摆摆手,话语朴实而坚定:“当时没有想这么多,就想着听着党的指挥去工作,党带领大家的生活会越过越好。”这一坚守,就是二十六载青春岁月,从青丝到白发、从青涩到坚毅,藏着多少不为人知的付出,她早已将一件事做成了一辈子的信念吧。岁月虽然带走了她年轻时的模样,却沉淀出最动人的坚守。

荣誉无声:用金光闪耀诉说

峥嵘岁月截至今年,高奶奶97岁高龄、入党67年。桌上,“光荣在党50周年纪念章”、“献给为新疆四十年建设事业做出贡献奖”……那一枚枚的奖状,诉说着高奶奶艰苦奋斗、无私奉献的一生。这些沉甸甸的荣誉,是她将全部心血融入兵团事业的生动诠释,更是他人生价值最璀璨的勋章。临别之际,高奶奶拉着我们的手,反复叮嘱来访的志愿者:“要好好学习,为我们的新疆建设多做贡献。”朴实的话语,殷切的叮嘱,不仅仅是对年轻人的期望,更是兵团精神的传承。

青春无悔:用真诚承诺传承兵团精神

2025届西部计划志愿者殷陈佳瑶感触颇深,她说:“71年前,高奶奶跨越3500公里从山东来到新疆,将一腔热血与青春撒向这片广袤的土地。如今,97岁的她,眼神依旧清澈明亮,党性修养依旧之高,作为新时代响应祖国号召来到西部的青年,我仿佛读懂了那代人的选择,我想,信仰真的像是深埋地底的和田玉,不会腐化,只在岁月的沉淀里愈发晶莹剔透,待到重见天日的那一刻,无一人不惊叹——它是最纯粹的。

用户登录

还没有账号?

立即注册