【报考季】 我为什么学医

一年一度的高考落下帷幕,又到了填报志愿的重要时刻。选择学医,就是选择了一份拯救生命、守护健康的伟大事业。选择学医,就是选择了向善求真,选择了不畏困难与挫折,选择了辛苦与奉献。我们约请了几位来自不同年龄、不同专业、不同岗位的医者,分享他们的从医故事,从他们朴实又真诚的讲述里,或许可以窥见医学的真谛。

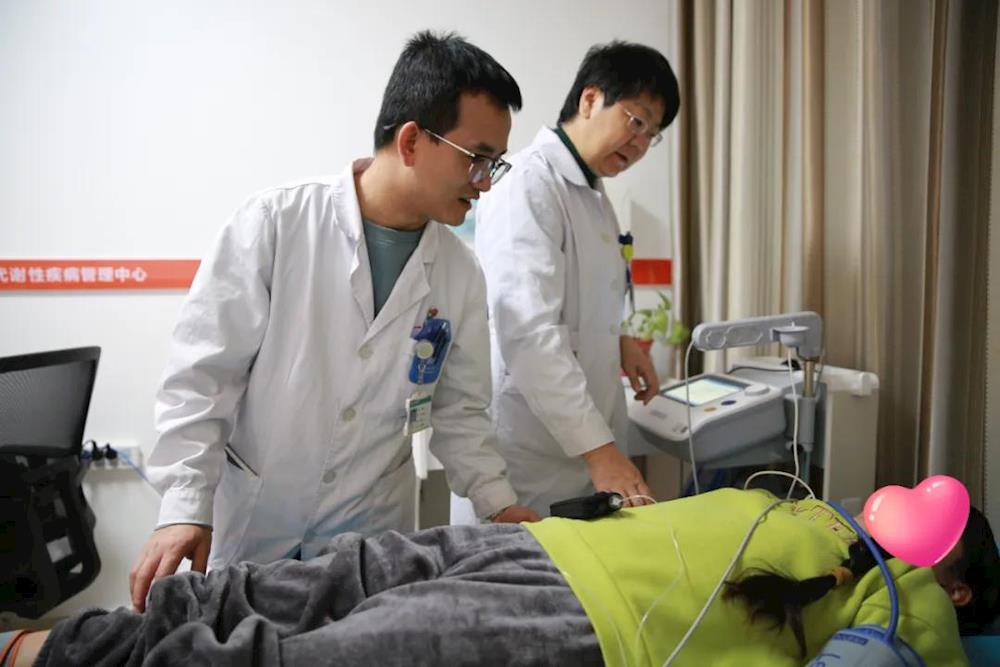

内分泌风湿免疫科副主任 李佐红

悬壶之志十六载

我的QQ网名“悬壶济世”用了近20年,每次输入密码时指尖都会顿一下,这4个字对我来说,是刻在岁月里的印记,藏着我和医学的一世情缘。

高二那年分科,班主任把我叫到办公室,指着成绩单语重心长地说:“你的文科成绩这么好,选文科,以后考个好大学,学个轻松的专业,多好。”我望着窗外飘落的银杏叶,想起小时候奶奶总爱给我讲的华佗等神医的故事,想起村里的老医生背着药箱走家串户。为了以后能学医,我还是毅然选择了理科。当时语文老师刚给我们讲解了“悬壶济世”的含义,我就把QQ网名改成了“悬壶济世”,像是给自己暗暗下了个决心。

高考结束后,我在志愿表上填的全是医学院校,当拿到“泸州医学院”录取通知书时,我才确信,那个改网名立志的自己,真的要踏上学医之路了。在医学院,解剖课上第一次触摸冰冷的标本,自习室里无数个挑灯夜读的日子,病房里第一次直面生死,都在反复打磨着“悬壶济世”这四个字的重量。

毕业后,响应国家西部大开发的号召,我来到了第一师医院,被分配到内分泌风湿免疫科,起初我有些迷茫,糖尿病、甲状腺疾病这些慢性疾病,不像急诊抢救那样惊心动魄。直到有一天,我遇到了一位维吾尔族大娘,她因为长期血糖控制不好,脚部溃烂严重,整个人瘦得脱了形,眼神里满是绝望。我和团队为她制定了详细的治疗方案,每天查房时耐心教她怎么打胰岛素、怎么控制饮食。慢慢地,大娘的伤口开始愈合,体重也逐渐恢复,带着健康与自信重返生活,大娘眼中闪烁的光芒让我真切体会到:医学的真谛不仅在于治疗疾病,更在于传递温暖与希望。

16年里,我见过太多患者从愁眉苦脸到展露笑颜,有年轻的糖尿病患者学会自我管理后,重新回归正常生活;有甲状腺功能减退的孕妇顺利诞下健康宝宝;也经历过因并发症离世的患者,我红着眼眶在电脑上记录病程,这些时刻,都让我更加坚定自己的选择。

这几年感觉“悬壶济世”过于高调,改了网名,但“悬壶济世”这4个字早已化作每天实实在在的行动。在这条路上,我会继续走下去,用自己的专业和温暖,守护更多人的健康。

呼吸与危重症医学科 魏新素

回到这片需要我的土地

我小时候身体孱弱,经常生病。10岁那年的一个寒冬夜,我突然腹痛难忍,冷汗浸透枕套,蜷缩在床脚。母亲立即决定送我去医院,父亲慌忙中大衣扣子没有扣就冲出了家门,借了一辆三轮车,送我到10公里外的医院。

等我醒来,母亲坐在病床前低声哭泣,她拉着我的手说:“医生把你推进手术室的时候,我的魂都吓掉了,害怕再也见不到你了。”我这才知道父母在无法交齐手术费用的情况下,医生签字担保,急诊给我做了手术。当时,我便立志要成为医生,守护这片土地,守护人民健康。

2005年,我如愿考入湖北医药学院临床医学专业。校园里,我如饥似渴地学习医学知识,害怕因为错过老师讲解的知识点影响今后的医疗工作。读基础课程时按照老师的要求,自习、复习、看书;实习时扎扎实实在临床中做力所能及的工作;备战考研时全身心投入。通过不懈的努力,2010年考取了武汉大学的研究生,虽然专业是调剂的,但对一无所有的我来说,何其有幸能在如此高的平台学习、生活。学习期间,我接触到先进的实验设备、科研平台和优秀的导师团队,参与国家级科研项目,在专业期刊上发表科研成果。2013年毕业时,我选择回到这片需要我的土地。

回到家乡后,我放弃了研究生所学的专业,成为第一师医院这个大家庭中的一员。在呼吸与危重症医学科工作,每当看到患者经过精心治疗后逐渐康复的笑颜,每当收到患者真诚的感谢与信任,都让我深深感受到作为医者的幸福与使命。

在医院一干就是10多年,在这条路上,我始终坚守着对生命的尊重与热爱,这份尊重与热爱便是我医学路上最宝贵的财富。

如今,看着一批批母校毕业学员选择奔赴基层,我仿佛看见了当年的自己。有一句谚语:“山再高,攀登者终至绝顶;路再远,赤子心永葆炽热。”选择基层是为了更好地实现理想,扎根边疆就是在艰苦环境下更好地磨砺成长、积蓄力量,一日日的平凡坚守便是对养育我的这片热土最好的报答。

口腔科 李小红

让微笑从“齿”绽放

我的医学梦想始于少年时期。那时,我家有一位邻居——冯爷爷,他是第一师医院退休的医生。周边连队谁家有个头疼脑热,都会来找他瞧一瞧。他对待患者和蔼可亲,大家既尊敬他又喜爱他,我从小渴望有朝一日能成为像他那样的人。

在高考填报志愿之前,我早已将“临床医学”作为第一选择,最终我被口腔医学专业录取,那颗想成为冯爷爷那样医者的“种子”,在我心底悄然发芽了。

进入大学后,课堂上的牙体解剖、牙髓治疗等知识让我明白,口腔也是医学的一部分,我要好好学习,帮助患者解决病痛。

大学毕业后,我做出了一个出人意料的决定——回到我成长的地方。2013年,我来到第一师医院口腔科工作。当时科室环境简陋、设备落后,仅有7把治疗椅位。幸运的是,我遇到了一群善良、认真、负责的医生,他们手把手地教导我,始终将患者放在首位。这段经历让我深刻感受到医者仁心的力量,也更加坚定了我扎根兵团、服务家乡的初心。

曾经的我,认为牙医不过是“修修补补”的小职业,既无内科医生救死扶伤的惊心动魄,也不如外科医生那般“高大上”。直到自己真正成为一名牙医,才逐渐改变了这种看法。记得我刚拿到执业证书,刚值夜班时,接诊了一位因外伤导致整个面部皮肤被铁丝掀起的患者。看着患者痛苦地呻吟,我一时惊慌失措,不知该如何应对。幸亏有彭付红老师的指导和帮助,我才勉强完成了一些简单的处理,而他则在手术室里忙碌了整整一夜。那一刻,我突然意识到,牙医的工作同样是救死扶伤,每一次为患者缓解疼痛、恢复咀嚼功能,重塑自信笑容时,我都感受到这个职业的价值与意义。

如今,我对自己的职业深感自豪。当患者需要我时,我也能在聚光灯下,在平凡中成就非凡,在细微处体现价值。我深知,坚守理想并非易事,但正是这份坚持,让我不负青春韶华,走上了真正属于医者的道路。

心血管病科二病区 罗俊卿

守护千家万户的心安

又是一年高考季,可是少年不年少。2012年参加高考的我,至今已有13年,我的医学之路的开启,源于对生命科学的敬畏与对社会责任的追求。医者以专业能力守护健康,以仁爱之心传递温暖,既是社会运转的重要基石,也是国家发展进程中不可或缺的力量。我渴望成为这样的人:在实现自我价值的同时,以所学回馈社会,成为一名被时代需要、被患者信赖的医者。

2012年秋天,我拖着行李箱站在川北医学院的校门口,迎新横幅下穿着白大褂的学长学姐们笑容灿烂,可我望着宣传栏里手术台的照片,心脏仍止不住地发紧——这是我将用5年时间去征服的“战场”。

在川北医学院的求学时光,是一段不断突破自我的历程。在医学院这片沃土上,我有幸与众多优秀的同窗一道成长,在各位老师的悉心指导下,我突然发现,同学们彼此眼里有了光。

2017年7月的夏天,我走进了第一师医院的大门,我深深震撼于医师们对病房数十位患者诊疗方案的精准把握,更感动于他们能如数家珍般道出每位患者的生活细节,看见深夜值班熬红双眼的医生,忽然感受到了平凡而伟大的力量。对患者生命健康的责任、对后辈的悉心教导、对职业近乎苛刻的坚持,对生活本身的热爱与担当……支撑我们走过漫长岁月的,不是虚幻的光环,而是内心深处那份最纯粹的“热爱”——对生命的好奇,对解除病痛的渴望,对这份连接人与人、承载着信任与责任的职业的认同。

如今,我在心血管病科工作8年了,我时刻勉励自己:要做一个有温度、有担当、不忘初心的医生,守护千家万户的心安。

整理/杨 阳 江 珊

图/黄叶叶 周玲玲

用户登录

还没有账号?

立即注册