第一师医院吴继留:深耕病理29载,仍心如少年

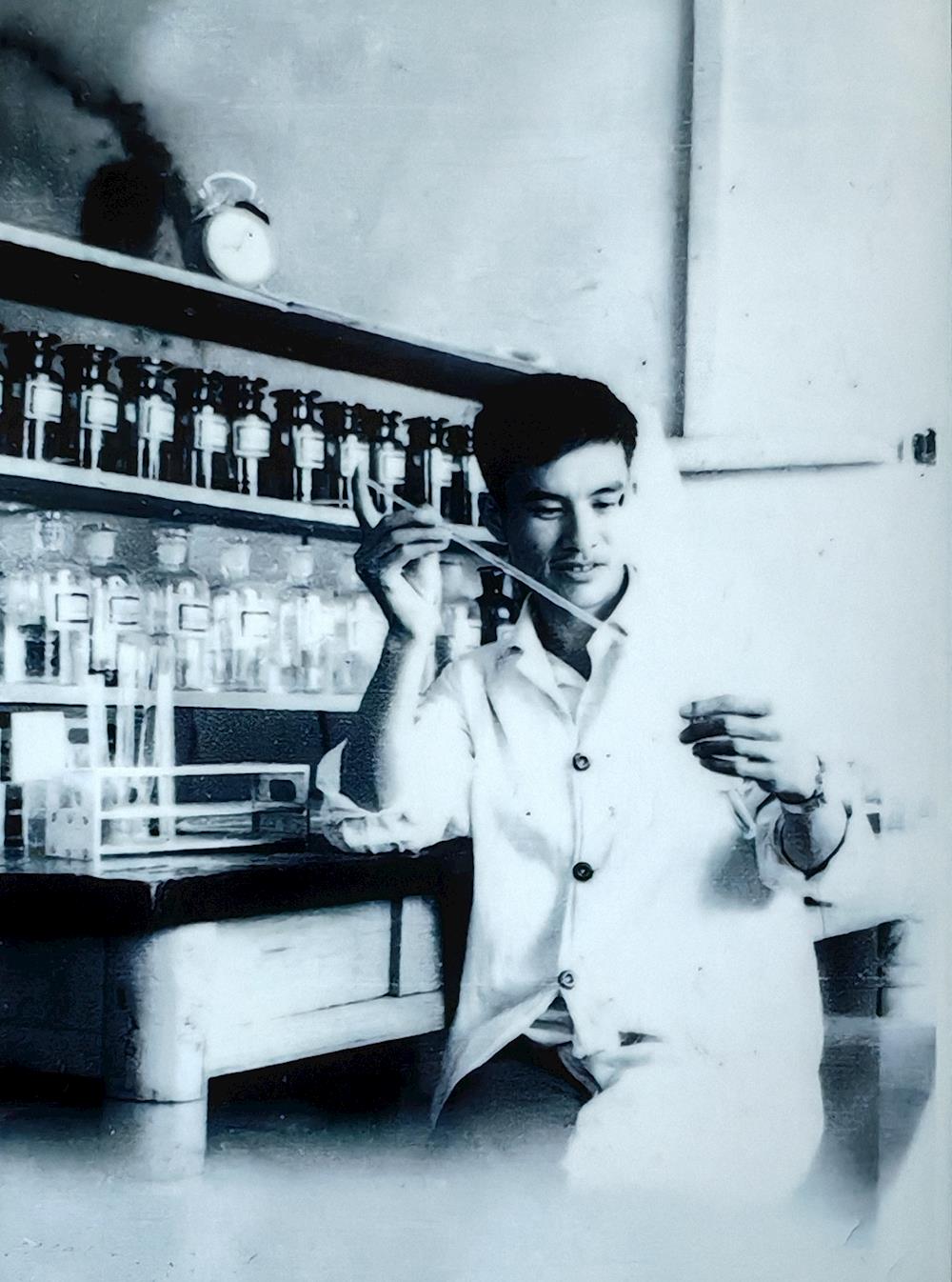

每个工作日的上午10点,第一师医院的病理科办公室,71岁的吴继留准时出现,披上白大褂,端坐在桌前,打开显微镜,拿起病理切片,透过小小的显微镜,注视着镜下不足1毫米的区域,在红蓝相间的图像中与细胞们“对话”,这常常让他忘记时间。

“你问我为什么会在病理科工作这么久?我觉得,是我热爱所做的事情,病理,讲病的道理,它们非常有趣。我相信,如果是你,也会被医院奋力拼搏的精神和这个学科独特魅力深深吸引。”

当好临床一线“侦察兵”

1964年,10岁的吴继留随母亲从河南西平县来到三团,只为和当时随王震将军进疆的父亲团聚。年幼的他不会想到,新疆从此成了他的第二故乡。

在当时全国医疗资源都很匮乏的情况下,新疆首当其冲。1971年5月,初中毕业的吴继留被挑选进了三团医院,仅仅培训半年,就开始上手实践。因表现优异,1976年2月7日,又被调入第一师医院检验科,在医学检验领域一干就是20年。

“当时的主任叫姜淑芝,她从最基本的血、尿、便常规检测到肝功能、血糖和血沉等生化检查手把手教,让我快速成长起来。”吴继留回忆道,“不仅在业务上培养我们,更是在生活上关心我们,当时我总是吃不饱,姜淑芝就把节省的粮票送给我。”

“上世纪七十年代,传染病多,感染科护士少,我们就到科室给患者抽血、收标本,然后一路小跑回科室做检查,为医生确诊、治疗提供了可靠的依据。”

上世纪八十年代,为了更好地服务患者,医院检验科的规模进一步扩大,当时已经设有门诊临检、病房检验、血清、血库、免疫、生化等,科室从手工操作,逐步向自动化转变。

1981年,吴继留和检验科团队完成了《阿克苏地区1000例健康人免疫球蛋白调查》的科研任务后,又投入到《10项医学生化质量控制》的科研课题中,其中,钾、钠两项获1988年“自治区临床监测中心质量控制优良奖”“血糖和磷测定获单项奖”。

细微之处见知著

吴继留在检验科干得风生水起时,1996年4月,时任医院副院长的浦冰希望吴继留到病理科工作。“当时我的第一反应是拒绝,我已经42岁了,到一个全新的领域,对我来说是巨大的挑战。”

“病理科的水平从一定程度上反映了医院的整体诊断水平,病理报告被称为医学的‘金标准’,也是临床医生开展疾病诊疗的有力依据。”最终,浦冰副院长一番真诚的话语打动了吴继留。

随后,吴继留被派到新疆医学院进修一年。吴继留深知,“一个合格的病理医生是在切片堆中成长的,需要认真阅读1万例以上切片,才能发出初步的病理报告,经手3万例以上,才能复查下级医生的报告,经手5万例以上,才能解决疑难诊断。”为此,课后时间,吴继留查看了新疆医学院1972年至1995年期间2万余张病理切片,增强自己的阅片能力。

进修回来了,吴继留开始勤奋“修炼”。每天在临床工作中,至少要阅读60多张切片。这让他养成了一个习惯,每遇到难以诊断的病例,他就会在夜深人静的时候,把自己关进实验室,在显微镜下和细胞们“对话”,询问它们的来历和使命,了解它们的习惯和性情。

病理医生几乎是全科医生,身体各个器官的疾病都要了解,需要有广博的知识面、丰富的经验。为此,吴继留几十年如一日,白天参与临床诊断,晚上钻研医学文献,丝毫不敢倦怠。

吴继留笑言,自己的“危机感”总是很严重。“因为在这个医学飞速发展的时代,我们必须思考和寻找未来的方向,才不会被时代的洪流所淹没。”

病理科主任郭一川说:“吴继留老师看疑难杂症的病理切片经验丰富,他在细微之处见知著,发现被误诊的疑难杂症,让患者免除手术的苦恼,也曾经明察秋毫发现隐患,让患者及时得到了救治。他对医学事业的执着追求,深深激励着我们这些后辈,继续在病理学的道路上探索前行,为医学事业贡献自己的力量。”

2008年,曾经有一个患者因胃不舒服,做了活检,显示胃癌,吴继留告诉外科医生:“再不做手术,就晚了!”可是医生对患者实施手术后,切下的组织进行病理检查时发现没有癌细胞!吴继留判断,是化疗杀死了癌细胞,患者将切片拿到自治区肿瘤医院进一步检验时,确认是晚期胃癌。因治疗及时,如今,这名患者依然健康地活着。

随后,这名胃癌患者的妻子因多浆膜腔积液(胸、腹),怀疑是肿瘤,因为肿瘤标志物检查,第一次900U/mL,第二次1000U/mL。吴继留询问女患者病史,得知患者连续多日晚上低烧,吴继留分析判断是炎症导致肿瘤标志物升高,而晚上低烧有可能是结核病所致,建议患者进一步检查,结果确认是结核病,对症治疗后,患者痊愈。

这名女患者开心地说:“世界上最动听的话不是‘我爱你’,而是‘你的病变是良性的’。”

贸然开胸或是贻误病情,对患者都会造成极大的伤害。“医学就是这样,每个人都是独一无二的,同一种病,也可能有不同的症状。”吴继留深知,每个学科可能都会与病理科相关,如果病理诊断不明确,不仅难以对症治疗,更可能导致错误判断,甚至付出生命的代价。

显微镜下的 “使命”

2013年12月,吴继留退休后又被返聘于病理科。作为医院病理科的“开山人”,他耗费了大量的精力,让外人眼里“小众”又“冷门”的科室,成为病情的“甄别者”。他和团队不仅是外科医生的“眼”,更是肿瘤相关科室医生的“胆”。

时至今日,吴继留依旧在医疗过程中承担着病理诊断工作,包括脱落细胞学、体液细胞学、细针穿刺细胞学检查等,为临床提供明确的病理诊断。“和这些年轻人一起,让我内心感到愉悦。”吴继留说,到现在这个岁数还选择在医院工作,早已不是为了挣钱,既是对医院心怀眷恋和感恩,更是对这份职业的热爱。

因为吴继留的鼓励,科室先后几名大学生继续深造后选择回归病理科,继续投身病理事业。令他骄傲的是,目前科室已经形成30岁至60岁的人才梯队。

吴继留依旧记得刚入院时,是第207位入职员工,而如今院内已有1574名员工;入院时100多张床位,如今翻了10倍;从最早患者做手术需要转到乌鲁木齐,到如今几乎全能应对。

“显微镜下看的是切片,也是别人的人生。”吴继留说,希望团队立足本职,在病理这条大路上,脚踏实地走下去。

(文/杨阳 江珊 胡珺 图片均由本人提供)

用户登录

还没有账号?

立即注册